仙南地域広域行政事務組合

年度

令和5年度

事業名

えずこ芸術のまち創造事業

事業規模

国庫補助額1.1千万円(総事業費 2.2千万円)

事業の

ポイント

ポイント

行政と住民との協働

主な事業内容

事業の概要

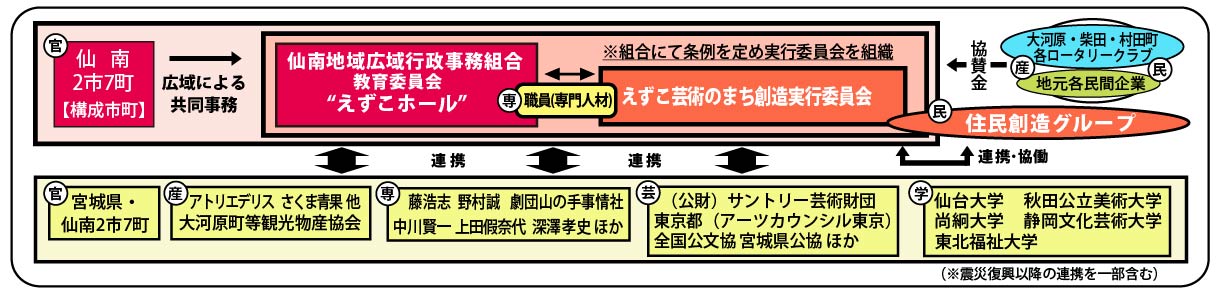

宮城県仙南地域(2市7町)の特別地方公共団体の直営館である「えずこホール」を圏域の文化芸術の創造活動拠点として位置付け、市民の鑑賞、創造、発表の場づくりを促進する。また、文化芸術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野と連携、協働し、文化芸術により生み出される様々な価値を地域に還元し地域の活性化につなげていく。

具体的には、施策の3本の柱①創造発信事業、②圏民参加体験事業、③心の鑑賞事業を軸に、市民と協働し地域に根差した文化芸術創造活動に取り組みながら、地域の学校、福祉施設のほか、さまざまな社会機関と連携したワークショップ、アウトリーチを展開し、劇場、芸術団体と連携して優れた芸術作品の鑑賞機会を提供していく。

事業の実施体制

関係者インタビュー

<お話をお伺いした方>

仙南芸術文化センター(えずこホール)館長:玉渕 博之氏、

企画係:星井 理賢氏、企画係:若林 あい子氏

(インタビュー実施:R6.11)

事業のポイント

ポイント①:ノウハウの積み重ねによる地域課題へのアプローチ

Q

地域課題にアプローチできているのは長年のノウハウの積み重ねか。

ホールの運営だけでなく現場に出ていくことが多いのか。

ホールの運営だけでなく現場に出ていくことが多いのか。

A

ホールは28年目になるが、当時から住民参加型を核にしている。プロの公演だけでなく地域の人との接点をつくり、我々が専門職という立場で長く携わることでノウハウを積み重ねている。毎日のようにアウトリーチやホールでの住民の練習などの主催事業を行っている。社会包摂的な発想というのも、地域課題に対してアプローチするということも近年劇場の重要な役割になっている。地域課題の中に地域の芸能・民俗的な何かが刺さっていて、そこから派生してきている何かというのは、重要な素材・要素になると思うので、文化芸術の一般的な音楽・演劇・ダンスということから始まり、プラスアルファそういうことを考えていくという機会になってきた。ノウハウが今求められているものと融合してきたということだと思う。

ポイント②:幅広い世代の住民参加と住民との協働

Q

住民に積極的に参加してもらうために何かしていることはあるか。

A

たくさんのプログラムを用意して、それぞれの人が引っかかるフックをたくさん作っている。音楽が好きな人、演劇が好きな人、ダンスが好きな人あるいは高齢者や親子だったり、たくさんの人が引っかかるフックをたくさん作っている。

住民参加で重要なのは、ここの施設が自分たちの施設だと思っている意識だと思う。結構な人が自分たちの施設という認識でいると思う。自分たち職員も総務係や企画係など関係なく、地域の人たちとの窓口をしていて、地域の人にとって、えずこホールの位置づけが、より自然に自分の一部になっている印象がある。

住民参加で重要なのは、ここの施設が自分たちの施設だと思っている意識だと思う。結構な人が自分たちの施設という認識でいると思う。自分たち職員も総務係や企画係など関係なく、地域の人たちとの窓口をしていて、地域の人にとって、えずこホールの位置づけが、より自然に自分の一部になっている印象がある。

ポイント③:社会包摂型プロジェクトへの共感による協賛の獲得

Q

「えずこサンタプロジェクト」として、就学援助をうける児童や生徒や家族を対象に、地元企業から協賛金をうけて招待する事業を行っておられるが、協賛金を得られるきっかけとして、どのようにアプローチしたのか。

A

プロジェクトの趣旨に賛同する地域の社会奉仕団体から協賛金をもらい、そこに参加する企業の皆さんが口コミで広げてくれて、増やしてもらった。

招待した家族に「えずこサンタさんへ」という手紙を書いてもらうようお願いしていて、それを協賛している方々に渡している。参加した親子の方から子供と素敵な時間を過ごせたという生の声を直筆でもらって、それが協賛した方々に染みているのではと思っている。

全国公立文化施設協会の中小規模館のプロジェクトチームで話をしたら、1館2館ほどうちも取り組み始めたという話をしていた。これはもっと広くやれるコンテンツだと思う。そのために自分たちもいい事例というか取り組みを広げていきたいと思う。

招待した家族に「えずこサンタさんへ」という手紙を書いてもらうようお願いしていて、それを協賛している方々に渡している。参加した親子の方から子供と素敵な時間を過ごせたという生の声を直筆でもらって、それが協賛した方々に染みているのではと思っている。

全国公立文化施設協会の中小規模館のプロジェクトチームで話をしたら、1館2館ほどうちも取り組み始めたという話をしていた。これはもっと広くやれるコンテンツだと思う。そのために自分たちもいい事例というか取り組みを広げていきたいと思う。

ポイント④:専門人材としての自治体職員の処遇

Q

通常の自治体であれば部署異動が定期的にあるが、長期在籍による専門性を蓄積する人事配置を実践している。できている背景、なぜできているかをお聞かせいただきたい。

A

平成8年にえずこホールがオープンした当時は財団が管理運営しており、自分(玉渕館長)も星井も財団職員だった。その後、平成の大合併の時期に(指定管理者制度が導入され)、指定管理にするのか、財団を解散して公募にするのか、直営にするのかの議論があった。参加型の事業は指定管理者制度にはそぐわないというのがあり、直営を選ぶという方向になった。直営であれば財団は不必要なので、財団を解散して運営していくことになった。専門的な職員は必要なので、公務員試験を受けて、仙南地域広域行政事務組合の公務員という立場でここに入ったという経緯がある。

ハイブリッドというか、公務員でありながら民間的な発想をもって運営でき、そういう運営を構成する市町村の首長たちも認めてくれている。ここで支えているスタッフは、そういう職員として位置づけている。

※委託事務局が団体にインタビューした内容をもとに再構成しています

※事業内容、体制等はインタビュー当時の情報です

ハイブリッドというか、公務員でありながら民間的な発想をもって運営でき、そういう運営を構成する市町村の首長たちも認めてくれている。ここで支えているスタッフは、そういう職員として位置づけている。

※委託事務局が団体にインタビューした内容をもとに再構成しています

※事業内容、体制等はインタビュー当時の情報です