松戸市

令和5年度

文化の香りのする街構築事業

国庫補助額 2.8 千万円(総事業費 5.8 千万円)

ポイント

レジデンス事業と芸術祭の

相乗効果と次世代の担い手育成

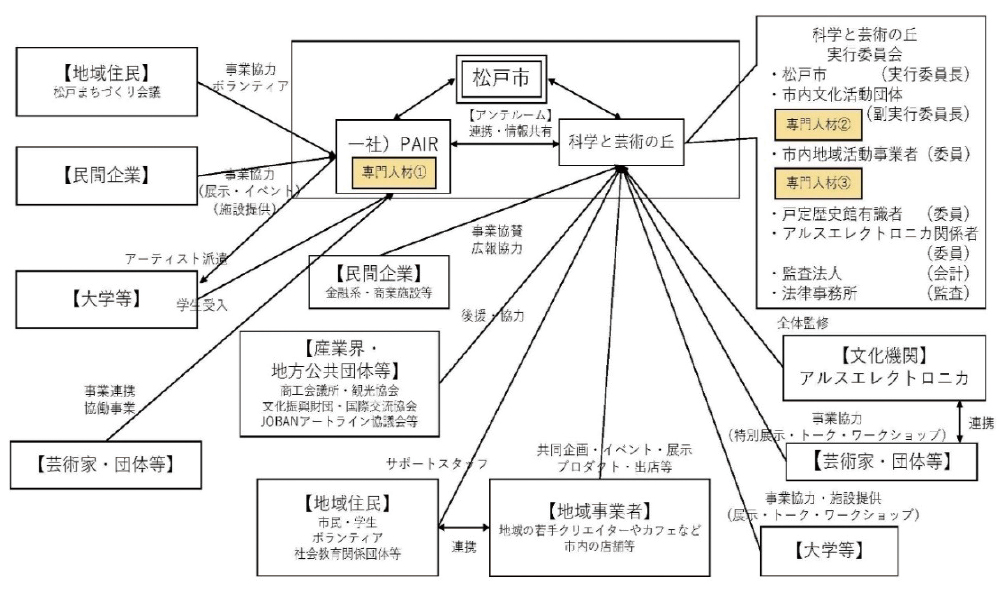

創造的な人や活動の集積を目指し、アーティスト・イン・レジデンス「PARADISE AIR」(以下、「レジデンス事業」)と芸術祭「科学と芸術の丘」(以下、「芸術祭」)の国際色豊かな両輪の取り組みを一体の事業として推進し、それらの持続可能な体制づくりを図る。

レジデンス事業は、宿場町であった本市に残る「一宿一芸」をコンセプトに、松戸駅近くの施設に世界各国から毎年約60組のアーティストが滞在し、滞在制作を通じたアーティストと市民との出会いから、互いの学びにつながる交流と発見を創出する。

芸術祭は、本市に残る文化資源「戸定邸」をメイン会場に、国際的なメディアアートの研究機関・アルスエレクトロニカ協力のもと、科学、芸術、自然をテーマに最先端のアートに触れる機会を提供し、グローバルな視点から少し先の未来を市民に問いかける。

レジデンス事業と芸術祭を運営してきた専門的知見を有するそれぞれの人材を中心に据えつつ、これまで本市に滞在した国内外の600名を超えるアーティストや、芸術祭を共同キュレーションするアルスエレクトロニカなど、世界の視点で専門的知見を有する人材・機関と連携し、次世代の担い手や地域住民・事業者の育成につなげていく。

<お話をお伺いした方>

<松戸市>

文化スポーツ部文化スポーツ政策課:鈴木 秀明氏、岩﨑 剛大氏

(インタビュー実施:R6.11)

文化スポーツ政策課

鈴木 秀明氏

ポイント①:レジデンス事業と芸術祭の両輪を回す仕組みの作り方

目的や性質が異なる2つの事業だが、密接なつながりを持たせていて、レジデンスは日常性、通年を通して芸術家を招聘して活動が行なわれる場としている一方、芸術祭は非日常性、祝祭性を重要視し、年に一度のイベントとしてアーティスト活躍の場、成果の発表機会として位置付けている。

レジデンスというアーティストの活動拠点があり、芸術祭という市民がアートに出会う機会があることで、創る側と触れる側の双方が刺激をし合い、相互作用による相乗効果を期待している。例えば芸術祭だけ開催しても、一過性のイベントで終わり、アーティストは芸術祭のためだけの作品づくりに終始し、制作活動を市民へ露出する機会や市民との直接的な接点、関わりが少なくなることで、持続的な市民の創作意欲や活動を始める機運を逸してしまうと考えている。そのため、日常性と非日常性の2つの事業を組み合わせることで、1年を通して継続的にアート活動がまちなかで行われる状態を作り出し、自然と市民がアートやアーティストに触れられることをねらいとしている。

ポイント②:自治体職員と専門人材や関係者との関係構築

レジデンス事業は委託事業なので丸投げにしようと思えばできてしまうが、市職員にノウハウを残すという部分と、レジデンスのコンセプトとして、地域住民との連携、地域資源の発掘をマストとしているので、市職員がアーティストとレジデンスを運営するコーディネーターとの間に入り市民や地域との接点となる役割があるなど、市職員が主体的に事業に取り組んでいる。

芸術祭は実行委員会形式で運営しているため市職員も実行委員として入り、また担当職員は芸術祭を企画・運営するチームと一体となって、週1回のオンライン定例会議、メール等による情報共有を行い、密にコミュニケーションをとっている。

ポイント③:事業運営を担う次世代の専門人材、市民スタッフの育成

市職員に関しては比較的経験の浅い若い職員を2つの事業の担当にしている。2つの事業に関係してくる部署の職員にも事業の目的やコンセプトを共有しており、専門人材との打ち合わせやイベントに参加してもらい積極的な関わりを持たせている。

専門人材に関しては、将来の担い手育成に力を入れていて、2事業とも学生・社会人のインターンを積極的に受け入れている。事業に関わりたい人、興味関心がある人の募集を積極的に地元の大学や高校に案内して、将来的に専門人材になりうる人を早い段階で取り込めるよう意識している。

OJTに関しては、芸術祭の運営サポートや作品紹介を担うカタリストスタッフ(変化のきっかけをつくる"触媒”となるボランティアスタッフ)に対し、コンセプトやテーマを共有する機会を設け、芸術祭が行われる前に4時間×2日間の研修説明会を設けている。カタリストスタッフは、若い世代から高齢の方まで世代を問わず参加してもらい、まち歩きワークショップを通じて、地域の歴史や文化資源を知ってもらうとともに、芸術祭の目的や位置づけ、市の文化施策についても学んでもらい、主体者意識をもって芸術祭に参加してもらっている。当日限りの手伝いという位置づけではなく、芸術祭運営チームのひとりとして関わってもらっている。このように芸術祭に深く携わる人たちを毎年増やしていくとともに、時間をかけて関係を構築し、将来の担い手として育てている。

ポイント④:地元の事業者や団体を事業に巻き込むことで協賛金や協力を獲得

2点目は、地元商業施設と連携をしており、会場提供で協力をいただいている。作品の展示会場やアーティストトーク、ワークショップ等の会場として巻き込むとともに、協賛金の獲得や商品券の提供を受けることで参加者にも商業施設を利用してもらっている。事業者への相談や交渉は、レジデンス事業、芸術祭ともに、専門人材が出向いて直接行っている。地元の商業施設も長年活動してきた実績と日ごろからアーティストや若い人たちが街なかで何かやっていると認識してもらえており、専門人材からのお願いには協力的で前向きになってくれている。

3点目は、地元の事業者や団体を意図的に巻き込むようにしていること。特に芸術祭では、会場周辺の店舗を巻き込んで、アーティストの作品展示や芸術祭コラボ商品の開発・販売など、芸術祭開催期間中はのぼり旗を店頭に立てて、芸術祭会場のひとつとして、参加者にまちの回遊を促している。また、地元の団体や自治会には、アーティストが制作活動を行う際のインタビューやリサーチ活動に協力してもらったり、団体活動場所や自治会館内を使用させてもらうなど密な連携を図っている。

この3点を積極的に行っており、事業パートナーへの相談や打診は、市職員が行うより事業の主体者であり当事者となる専門人材や場合によってはアーティスト自身が直接行うことが効果的であり、事業に対する熱意や想い、可能性などを感じてもらい、協賛や協力につなげている。

※委託事務局が団体にインタビューした内容をもとに再構成しています

※事業内容、体制等はインタビュー当時の情報です