京都府

年度

令和5年度

事業名

京都府地域文化創造促進事業

事業規模

国庫補助額 2.3 千万円(総事業費 4.6 千万円)

事業の

ポイント

ポイント

専門人材の各振興局への配置による中間支援

主な事業内容

事業の概要

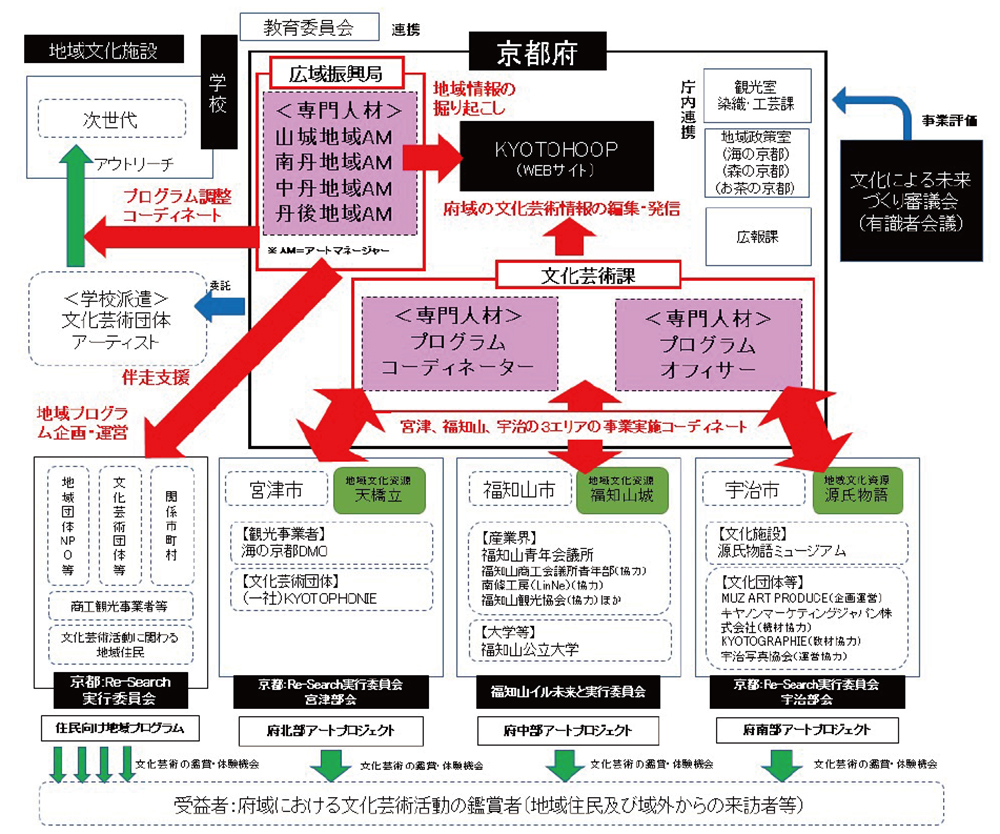

文化芸術活動を支援する専門人材を4つの広域振興局にそれぞれ配置し、調査研究や実情把握、事業相談、人材育成事業等を進めるほか、専門人材の企画やコーディネートによる「地域文化資源を活用したアートプロジェクト」、児童・生徒に対して現代アートや伝統芸能等の体験機会を提供する「地域・アート・出会いプロジェクト」などを展開し、質の高い多様な文化芸術に触れる機会の創出を図る。これらにより、過疎地域や辺地における地域間格差の解消と府域全体の文化芸術の振興、さらには普及の担い手となる人材を育成する環境整備を推進し、地域の活性化を目指す。また、本事業を通じて、将来的には京都府全体の文化芸術施策を担う中間支援組織の立ち上げを目指す。

事業の実施体制

関係者インタビュー

<お話をお伺いした方>

<京都府>

文化芸術課地域文化振興係:課長補佐兼係長・髙橋 政志氏

副主査・辻村 英那氏

(インタビュー実施:R6.11)

事業のポイント

ポイント①:振興局単位でのエリア別文化芸術活動支援

Q

エリア別に中間支援を行っているが、どういった経緯で現行の体制になったのか。

A

まずこの事業の始まりというのが、レジデンス事業を振興局管内で行うということで始まった。京都府では4つの広域振興局を設けているが、その振興局で順次、レジデンス事業の実施、それからレジデンス事業をするために地域アートマネージャー、専門人材を配置する、という形で事業を始めてきた経過がある。一気にすべての地域に専門人材(地域アートマネージャー)を配置するということから始まったのではなく、最初は平成29年度に、京都府の中北部にある中丹広域振興局に、専門人材(地域アートマネージャー)を配置してレジデンス事業を開始した。そのあとレジデンス事業を様々展開していく中で、どういった事業手法がいいのかを分析・検討しながら今の形に至った。中丹広域振興局以外に広がったというのも、順次、各振興局に専門人材・レジデンス事業を配置しようという計画があったので、それに基づいて振興局単位で事業展開、専門人材配置という流れになっている。

各振興局に配置された専門人材が、しっかり地域に根ざしてリサーチをして、地域の人やものを掘り下げるというのを事業の中心にしている。エリアを絞り込んでいる良さは、専門人材が比較的狭い範囲で地域のことを深く、そして、行政に限らず地域の皆さんとコミュニケーションをとりながらというところが強みである。

各振興局に配置された専門人材が、しっかり地域に根ざしてリサーチをして、地域の人やものを掘り下げるというのを事業の中心にしている。エリアを絞り込んでいる良さは、専門人材が比較的狭い範囲で地域のことを深く、そして、行政に限らず地域の皆さんとコミュニケーションをとりながらというところが強みである。

ポイント②:府本庁の専門人材と各振興局の専門人材との連携

Q

地域間の連携は週1回のミーティングを中心にしているということだが、京都府の本庁の専門人材と、各振興局の専門人材とはどういう連携をしているか。

A

振興局の専門人材(地域アートマネージャー)は、地域の中のリサーチ、相談対応、地域プログラムの執行を主な役割としている。一方、本庁にいる専門人材(プログラムオフィサー、プログラムコーディネーター)は全体的な地域プログラムの総括、広報、一体的な情報発信、文化芸術団体等に対する文化力チャレンジ補助金の執行等を行っている。この補助金の交付先の文化芸術団体等への伴走支援については、振興局の専門人材(地域アートマネージャー)が行なうという形で連携をとっている。

全体的な地域プログラムの総括については、例えば、地域アートマネージャーは良くも悪くも自身の専門分野の視点から地域の文化資源の発掘や活用をすることになりがちであるが、そのあたりをコントロールするのがプログラムオフィサーの役割だと思っていて、知見や経験の不足している分は本庁の専門人材等が補ったり、議論を重ねてブラッシュアップしている状況で、地域アートマネージャーは、本庁の専門人材の視点も取り入れながら、地域を回ってリサーチをしている。

全体的な地域プログラムの総括については、例えば、地域アートマネージャーは良くも悪くも自身の専門分野の視点から地域の文化資源の発掘や活用をすることになりがちであるが、そのあたりをコントロールするのがプログラムオフィサーの役割だと思っていて、知見や経験の不足している分は本庁の専門人材等が補ったり、議論を重ねてブラッシュアップしている状況で、地域アートマネージャーは、本庁の専門人材の視点も取り入れながら、地域を回ってリサーチをしている。

ポイント③:各振興局の専門人材間の連携による相乗効果

Q

地域アートマネージャーが自分では気づけない、エリアを知りすぎていてなかなかわからないところを、他エリアの人がアドバイスするといったことはあるか。

A

具体的な例として、令和5年度に宇治市内で写真のワークショップと展覧会をした。令和6年度ではこれを丹後地域で実施し、丹後ちりめんを題材にして同じように写真のワークショップと展覧会をした。丹後の地域アートマネージャーは、主にテキスタイルの専門家で、ちりめんの知識は豊富にある一方、本庁のプログラムオフィサーは写真のアーティストと密接な関わりがあり、令和5年度に実施した知見などをミックスさせて、令和6年度では丹後ちりめんを題材にした写真のイベントを打ち出した事例がある。

お互いの知見を組み合わせて、よりよいもの、地域の特性や実情にあった事業を実施している。

お互いの知見を組み合わせて、よりよいもの、地域の特性や実情にあった事業を実施している。

ポイント④:ノウハウの蓄積と専門人材の育成

Q

複数の専門人材のコラボによるノウハウの蓄積や人材育成の例、その先の中間支援組織の立ち上げについてお聞かせいただきたい。

A

ノウハウの蓄積に関しては、人材バンクというのを作っていきたいと思っている。事業に協力可能なアーティストや運営・制作の協力者をリスト化して共有する、まず人から取り組んでいきたいと思っている。それ以外にも「KYOTOHOOP」という文化芸術情報サイトを運営し、一般の方が、府域で文化芸術活動ができる場所や、府域で活動しているアーティスト、文化芸術活動に携わる人を地図上で見られるような情報の蓄積、発信もしている。

また、専門人材の育成に関しては、例えば、本庁のプログラムオフィサーの人脈を活用し、アーティスト(演出家・打楽器奏者)を招聘、地域アートマネージャーとともにプログラムの初期の企画を行った事例がある。地域アートマネージャーは、地元の会場調整等、企画の具体化を行い、自身がこれまで携わったことのない「音楽×物理学×陶芸」のコラボレーション企画・運営に関わることで、アートを支える人材としてのスキルと知見の向上に寄与したという例がある。

専門人材を自治体が直接雇用して、直営で事業を実施することは、対外的な信用度等から強みであるが、行政組織の範囲で動くには一定の限界があるので、何かしら中間支援の団体があることで、より機動的に動ける部分が多々出てくると思う。機動的に動けて、専門人材の専門性を生かしながら、よりよい形で地域に密着してできるような組織を検討していければと思う。

※委託事務局が団体にインタビューした内容をもとに再構成しています

※事業内容、体制等はインタビュー当時の情報です

また、専門人材の育成に関しては、例えば、本庁のプログラムオフィサーの人脈を活用し、アーティスト(演出家・打楽器奏者)を招聘、地域アートマネージャーとともにプログラムの初期の企画を行った事例がある。地域アートマネージャーは、地元の会場調整等、企画の具体化を行い、自身がこれまで携わったことのない「音楽×物理学×陶芸」のコラボレーション企画・運営に関わることで、アートを支える人材としてのスキルと知見の向上に寄与したという例がある。

専門人材を自治体が直接雇用して、直営で事業を実施することは、対外的な信用度等から強みであるが、行政組織の範囲で動くには一定の限界があるので、何かしら中間支援の団体があることで、より機動的に動ける部分が多々出てくると思う。機動的に動けて、専門人材の専門性を生かしながら、よりよい形で地域に密着してできるような組織を検討していければと思う。

※委託事務局が団体にインタビューした内容をもとに再構成しています

※事業内容、体制等はインタビュー当時の情報です