八王子市

令和5年度

地域巡回・発掘型アートフェスティバル事業

国庫補助額 8 百万円(総事業費 5.3 千万円)

ポイント

中心地域以外の地域文化振興の手法

市内を5つの区域にゾーニングし、地域を2年ごとに巡回する地域巡回型の芸術祭を行う。

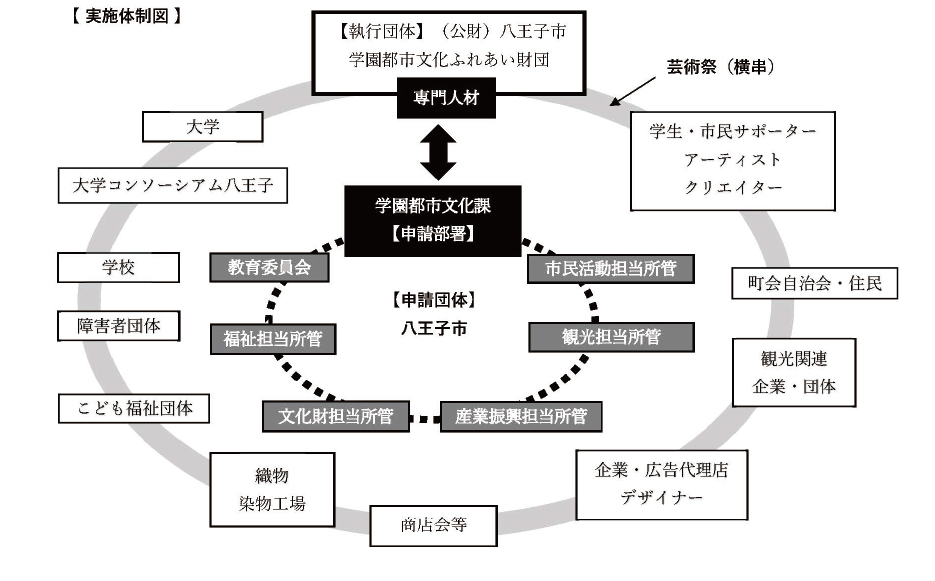

実施に当たっては、各地域の特色を踏まえたテーマを設定し、ユニークベニューを作り出しながら、様々な文化芸術ジャンルを対象としたワークショップ、トークイベント、展覧会、コンサートなどのコンテンツのほか、地元イベントとの連携、サポーターの育成等に取り組む。これらを専門人材が中心となり関係者が連携して展開することで、地域資源の発掘・活用、文化芸術のネットワーク形成、文化芸術へのアクセシビリティの向上を図るとともに、効果的な広報(八王子ゆかりの芸術家の起用、地元メディアとの連携など)により市内外への発信力を高め、より多くの方が文化芸術に触れ、本市独自の魅力を再発見できる環境を創出する。

【2年間の構成】

・1年目:地域の文化を耕すリサーチおよび企画制作

・2年目:集大成となるフェスティバル『八王子芸術祭』の開催

【5期10年間の全体計画】※申請事業の実施計画期間は第2期まで

・第1期 高尾・恩方地域 テーマ:「自然」「歴史」

・第2期 中野上町周辺~北八王子工業地域 テーマ:「織物」「ものづくり」

・第3期 上柚木・南大沢地域 テーマ:「ニュータウン」

・第4期 戸吹周辺地域 テーマ:「サステナブル」

・第5期 中心市街地 テーマ:「マーケット」

<お話をお伺いした方>

<八王子市>

市民活動推進部学園都市文化課:楳津 聡氏

<(公財)八王子市学園都市文化ふれあい財団>

米倉 楽氏、米倉 かおり氏

(インタビュー実施:R6.11)

楳津 聡氏、米倉 楽氏、米倉 かおり氏

ポイント①:地域資源に着目しユニークべニューを作り出す企画、発想力

市役所内の幅広い部署からの協力を得ることで多彩な内容が実現した。空き家活用に取り組んでいる部署には、古民家などを紹介してもらった。高尾山麗の市の観光施設を所管する部署の協力により「高尾599ミュージアム」にドームテントを建てアート動画を上映した。音楽工房として使用したガラス張りの元温室は観光施設の所管部署に「夕やけ小やけふれあいの里」を紹介してもらった。それ以外でもインターネットから情報収集しつつ、現地に住んでいる方とコンタクトを取った。芸術祭の計画が2年でひとつの地域を開拓するということで、最初の1年でヒアリングに時間をかけて行ったということも大きい。地域の人たちにとってもシンボリックでもありつつ、多くの来場者が認知している場所や、逆に全然知られていなくて芸術祭を機会に魅力をお知らせできそうな場所を見極めていった。

ポイント②:地域巡回型の芸術祭の実施

ポイント③:芸術祭がもたらす開催地域への影響に関する調査の実施

調査実施後の振り返りで、「地域をいかに掘り起こしてどう地域が変わったか、アートがどう介在できたかなど、自分たちのコンセプトに合った方法で調査をしたほうがより効果的なのではないか」、「アンケート調査を起点にして量的な調査をしたが、そこに表れないこと、例えば地域の声がイベントに反映されたかどうかが計れる、質的な研究の方が合いそうだ」、「人数など、量だけではない効果測定が何かできないだろうか」という話が挙がった。そういったことが市にデータとして残っていくことで、未来につながるのではないか。

1期目の実践を経て、事業コンセプトが、地域の可能性をいかに引き出すかという視点に定まりつつある。それを評価するには「地域の方々の行動の変化などを見ていけると良いのでは」ということも大学から助言していただいた。

調査の方法や視点を変えていく必要性を感じている。

ポイント④:他部局との連携

1期目では、まちづくりの部局が芸術祭の会場となる古民家を紹介してくれたが、普段の仕事ではあまり関わることがない。今回担当者が他の部局と財団をつないで良い企画ができた。一回やりとりしていれば声がかけやすくなる。普段関わることがない他の所管にも声がかけやすくなり、次につながっている実感がある。また、他の部局に関わってもらい事業を行うことで、文化芸術を活用する視点を持ってもらうきっかけにもなっており、相互に連携の成果が生まれているように思う。

2期目に向けても、関係者や地域のクリエーター、アーティストを交えてオープンな企画会議をしたが、そこにはまちづくりの部局の職員にも参加してもらい、市役所の視点からのコメントをもらった。リサーチをすすめていて、例えば湧水や河川の存在が象徴的な地域であることがだんだん見えてきて、水環境に関する課に協力を仰ぐのも良いのではと考えている。

1期目は森林や公園、観光関連の所管課関係が多かったが、2期目の地域では織物、ものづくり、産業など新たな分野との連携に取り組んでいく予定。

※委託事務局が団体にインタビューした内容をもとに再構成しています

※事業内容、体制等はインタビュー当時の情報です